近年、多くの消費財(食品・飲料・化粧品・日用雑貨など)メーカーが直面する経営課題の一つに、「原材料・人件費の高騰、為替変動によるコスト増」「労働人口の減少と合わせた各業務の省人化」への対応が挙げられる。

一方で外部環境に目を向けると、消費者のコスト意識に沿うようにプライベート・ブランド(PB)品の拡大や、インフルエンサーの消費財事業参入の拡大を背景とした消費者ニーズの多様化が進んでおり、消費財メーカーの心臓部とも呼べる商品企画・開発業務は従来の開発スピードや業務体制では対応が困難な経営状況に直面している。

本連載では「いま、消費財業界の商品企画・開発領域が取り組むべき改革とは何か?」という問いに対し、業界の現状と課題を多角的に捉えながら、具体的な処方箋を提示していく。第1回はその中でも企業が直面するビジネス環境の変化に焦点を当て解説したい。

はじめに

かつてはメーカー主導での商品企画・開発、マーケティングで事業成長が成し遂げられた。しかしながら、消費者側の商品の“目利き力”が高まったことや小売り側の店舗形態が小型化する中で、いかに商品企画・開発プロセスを見直し、独自性を持った商品を効率的に企画し、市場への投入期間を短縮するかが今後の企業成長における重要事項となっている。

消費財メーカー各社ではこの商品企画・開発プロセスのアップデートが進んでいるが、まず押さえるべきは、ビジネス環境の変化が消費財メーカーの商品企画・開発モデルにどう影響するかという点だ。たとえば、少子高齢化の影響によりメーカーで採用できる人員が限られている中では、いかに少人数でプロジェクトを推進するスキームを構築するかが重要となる。また、昨今のSNSの発達や趣向性の多様化を踏まえれば、いかにエッジの効いた商品を生み出すかも問われるだろう。自社や競合を取り巻くこうした環境変化に応じて、企業が取り組むべきアクションは異なってくる。

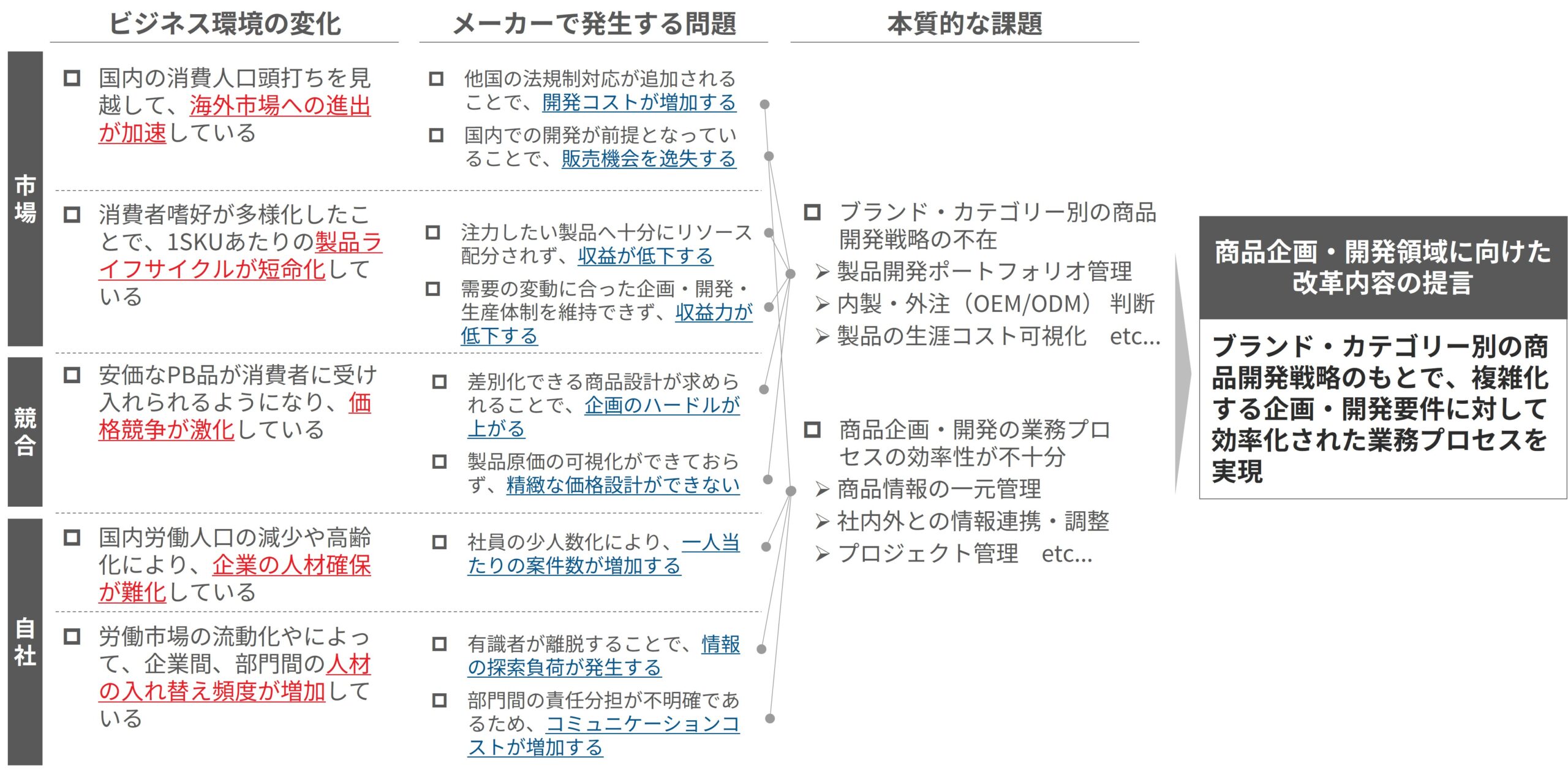

本稿では、こうしたビジネス環境の変化を「市場環境の変化」「競合環境の変化」「自社環境の変化」に分類して捉え、どういった改革が企業に求められるかを提言したい。

商品企画・開発部門を取り巻くビジネス環境

海外進出の加速

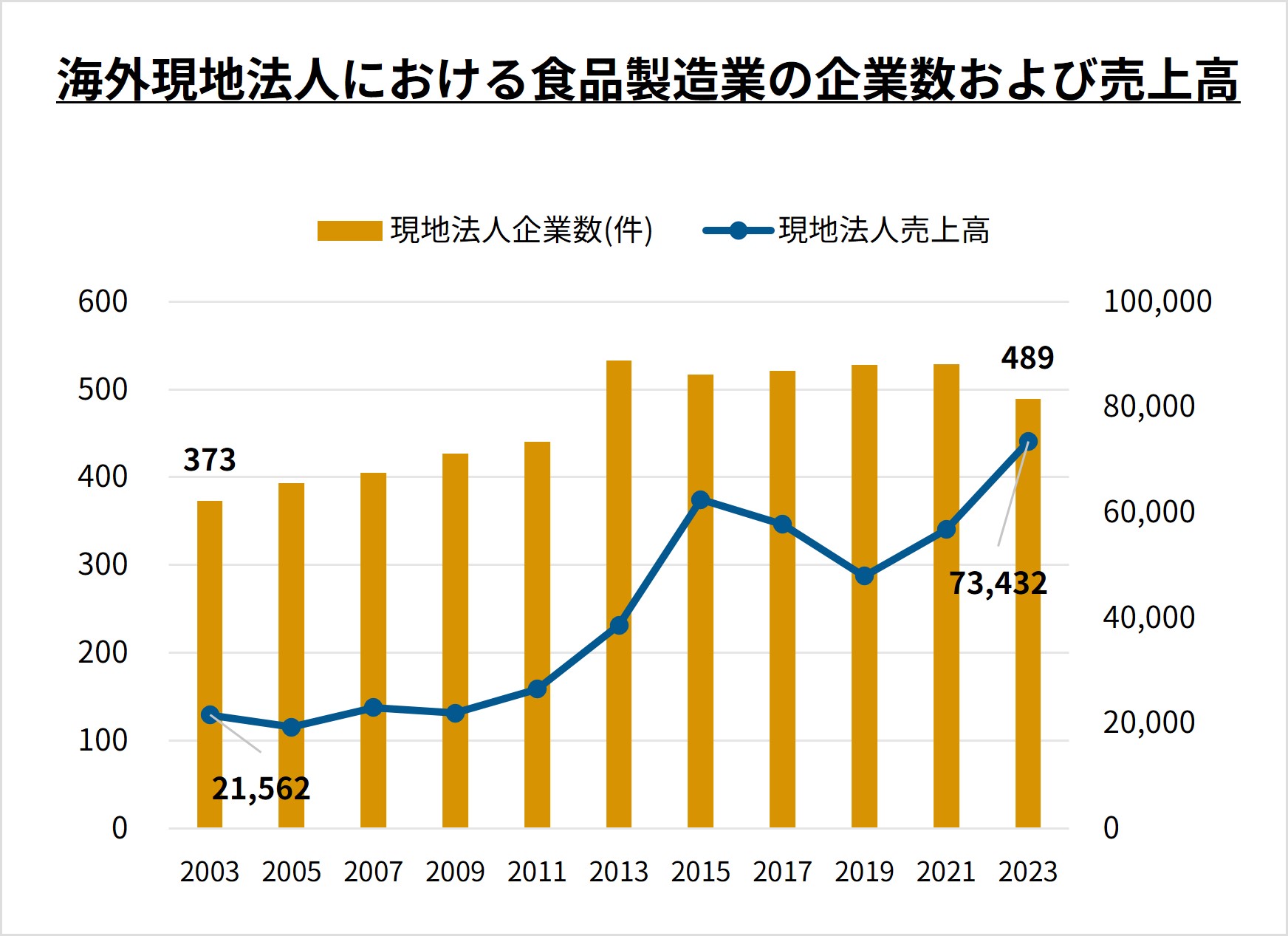

まず、市場環境において真っ先に着目されるのは海外進出の強化である。国内の消費人口が頭打ちになる中でアジアやヨーロッパの成長市場に向けた海外進出を目指す動きが加速しており、消費財メーカーの商品企画・開発部門では国や地域による制約を念頭に置いた商品の上市が必要になる。(図1)

この中で特に重要なのが、現地の法規制対応、食文化への適応、表示言語や宗教的配慮など、「現地最適」の視点で開発プロセスを見直すことだ。たとえばイスラム圏ではハラール認証が求められ、欧州では表示義務が厳格化しているように、商品仕様に対する要件が多様化している。そのため、開発プロセスの中に、地域別の要件整理を行うステップを組み込んでおくことが、スピードと品質の両立に不可欠となる。

また、プロセスの改善のみならず、地場のメーカーやグローバル企業との差別化についても考慮する必要が出てくる。特に国内の自前開発や製造プロセスから脱却していない企業はコスト面で差をつけられて、販売機会を逸失している懸念がある。この状況を打破するために各企業では OEM/ODM (Original Equipment Manufacturing/Original Design Manufacturing)への動きも活性化させているが、新たな課題も浮上している。そもそも外注化に関する戦略がないほか、企画や開発のプロセスの海外移管による社内のコミュニケーションの複雑化、製品仕様や開発要件のやりとりで手戻りが発生して翻訳作業のようなワンステップが追加されること、プロジェクト単位での進捗や成果物のトレーサビリティが十分に担保されていないといった問題である。

消費者ニーズの多様化

国内市場に目を向けると消費者ニーズの多様化が加速しており、メーカーとしては限りあるリソースを戦略的に注力対象の商品に投下する集中化政策がこれまで以上に必要になる。同時にトレンドが頻繁に変わる状況に柔軟に対応できるように企画体制や開発体制の“変動費化”も喫緊のテーマとなることが想定される。また、日本のスーパーマーケットの出店形態も変化してきており、小規模店舗化によってカテゴリー別に採用可能な商品数には限りが出てきているため、各メーカーは商品力による差別化も求められるだろう[2]。

これらの棚数の制約により、“1SKU(ストックキーピングユニット)の重み”が増しており、販売実績や差別化要素が明確に説明できなければ、小売りとの商談でも不利になりやすく、商品企画部門はいわゆるリニューアル一辺倒ではなく新しいコンセプトの商品を生み出すことが求められている。この新しいコンセプトの商品については次章で触れる。

PB品の台頭

続いて、競合という観点でPB品の拡大による競争環境の激化に着目したい。昨今の物品価格上昇に伴うコスト意識の変化から市場におけるPB品のプレゼンスが向上しており、食品業界の一例では、スーパーマーケットで展開される食品・生鮮・日配はいずれも前年よりも売上高が増加したという結果が約半数を占める状況となっている[2]。

これを受けて、メーカーに向けて大きく二点の要求事項が発生すると考えられる。

一点目はこの強力な競合の台頭に向けて価格以外の面で差別化ができる商品の投入である。例えば「高たんぱく」「地産地消」「フェアトレード」といった健康・環境・倫理面を訴求する新たな価値軸や「アソート品」「アセンブル品」といったコラボレーションを意識した商品に代表されるような従来の味・価格・パッケージ以外の設計思想が求められる。当然、こうした商品は既存コンセプトを踏襲した商品に比べると、企画や開発コストがかかるため業務負荷が増加することが容易に想像される。

二点目は緻密な価格設計や利益シミュレーションを目的とした製品原価の可視化である。現状、単一製品にかかる開発コストが共通費として配賦されることで、各製品が真に寄与している利益が可視化されていないメーカーが多く、本当にこの価格で販売することが最善なのか、高利益率で注力するべき製品にリソースを分配できているかという疑念が付きまとう。こうした原価情報を可視化することで商品戦略を組み立てることが、PB品と競争する上では必要になると考えられる。

労働市場の縮小、流動化

自社環境の変化においては、少子高齢化による労働力人口の減少が企画・開発領域にも影響を及ぼしている。一人あたりが担う業務領域は年々広がりを見せる一方で、前段でも解説した通り、取り扱う商品ラインナップの多様化や業務のグローバル化に伴い、求められる知識・スキルは高度化・専門化の一途をたどっている。

また、労働市場が流動化する中で属人化されたスキルやノウハウが継承されずに断絶するリスクが顕在化してきている。商品企画・開発領域は業務特性上、「属人化の温床」となりやすく、たとえば、特定の担当者しか把握していない過去商品の開発背景や評価データ、あるいは素材選定の理由などがブラックボックス化している。こうした属人的知識の未継承は、業務効率を低下させるだけでなく、新商品の品質やコンセプト整合性にも影響を及ぼしかねない。

さらに、社内の役割分担が属人化しているケースではコミュニケーションコストの増大に拍車をかけることとなる。いくつかの企業事例では企画担当者が新製品の企画業務のみならず、製品需給の調整に奔走しており、広大な領域を一人でカバーしていることがわかっている。こうした社員が離脱することによって大掛かりなスイッチングコストの発生がリスクとして存在する。また、そもそも商品企画のコア業務である商品コンセプト設計に集中できていないという事象もメーカーにおける課題と考えられる。

まとめ

ここまでの内容を踏まえて、今後の商品企画・開発業務のあるべき姿は“ブランド・カテゴリー別の商品開発戦略を軸に、複雑化する企画・開発要件に対応しながら業務プロセスを効率化”できる状態だ(図2)。

メーカーとしては、このあるべき姿に向けて取り組んでいくことが必要になる。

おわりに:業務改革の必要性と次回の展望

総括として消費財業界におけるビジネス環境の変化を踏まえると、商品企画・開発領域はかつてない複雑性とスピードが求められる局面にある。

しかしながら、業務の属人性、システム分断、情報連携の不足といった“構造的な課題”が今なお各社の現場に残存しており、それが変革の足かせとなっているケースも多い。こうした課題を乗り越えるためには、単なる業務の“効率化”にとどまらず、「誰が」「どの情報を使い」「どこで意思決定するか」といった業務全体の設計思想からの見直しが不可欠である。

次回以降の連載では、こうした背景を踏まえながら、消費財メーカーが商品企画・開発領域で直面する経営課題をより具体的に整理した上で、企業が取り組むべき主要なキーアジェンダを提示していく。これに加えてPLM領域の知見や支援実績をもとに、導入対象のITソリューション例や業務改革の取り組み事例についても紹介する。

[1]経済産業省「海外事業活動基本調査(2024)」, 現地法人に関する集計表(2003年~2024年), https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kaigaizi/index.html(参照2025年7月18日)

[2] 一般社団法人 全国スーパーマーケット協会/一般社団法人 日本スーパーマーケット協会/オール日本スーパーマーケット協会「スーパーマーケット年次統計調査 報告書(2024)」, “保有店舗と売場、設備 P.3” “PB商品P.75”, https://www.super.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/10/2024nenji-tokei.pdf(参照2025年7月4日)