本連載ではデータ連携の意義・目的をはじめ、現在取り組みが進むデータ連携の具体的なユースケースや推進方法、未来展望などを解説します。

※本記事は、日刊工業新聞の週次連載「産業データ連携がもたらす未来」の第8回(2025年6月10日)の内容を転載しています。

目次

荷量対応、輸配送に柔軟性

製造業において一連のサプライチェーン(供給網)の最適化は、企業の競争力の根幹となる重要な要素だ。中でも、物流は単なるコスト要因ではなく、データ連携を通じて新たな価値を生み出す戦略的な領域となっている。これまでも製造業は生産計画や出荷指示といった情報を物流パートナーと共有してきたが、近年、デジタル技術の進化により、その連携の質と量が劇的に変化している。

例えば貨物動態管理データの共有は、自社製品が現在どこにあり、いつ相手に届くのかをリアルタイムで把握できるため、急な需要変動やトラブル発生時にも迅速な生産調整が可能になる。ほかにも、求貨情報と求車情報の連携による積載率向上などが図られてきた。

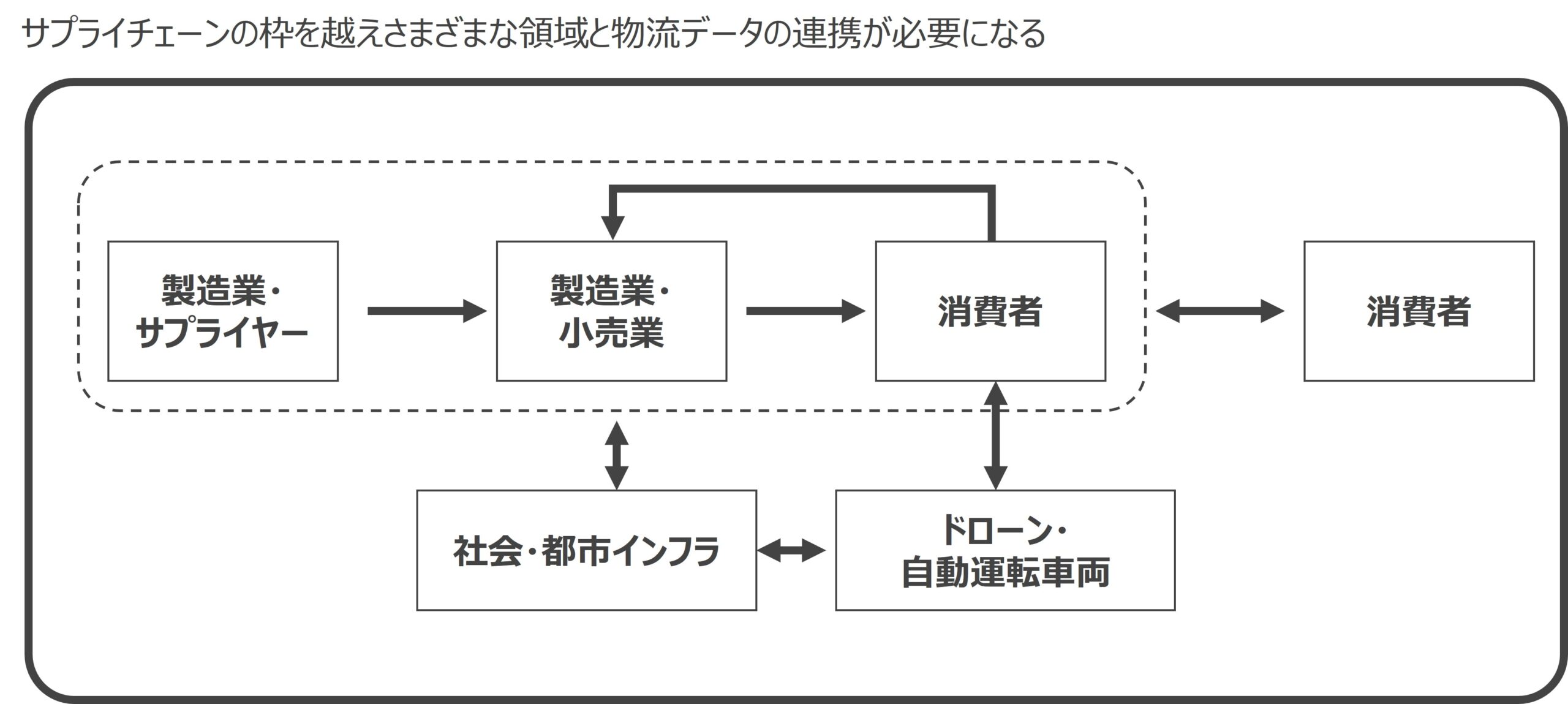

このような物流領域における連携は、単なる業務効率化にとどまらず、製造業にとっての持続可能なサプライチェーンの構築、新しい価値の創出に貢献するものへと変革していくだろう。一例として自動運転車両や飛行ロボット(ドローン)などの自動化された輸配送手段の運行データと、都市インフラ・交通管制システムが管理する交通渋滞や災害、事故、イベント情報、そして製造業が持つ生産・調達計画などのデータを連携させることで、荷量に合わせた効率的な輸配送計画を立案できる。

これにより適切な輸送リソースを配置でき、将来的な荷量増加などにも迅速に対応可能な輸配送体制が実現する。製造業側でこれらの情報を把握すれば突発的な緊急輸送にも柔軟に対応でき、リードタイムを高精度で予測し、生産調整への影響を最小化することも可能になるだろう。

さらに環境負荷データと荷主、運送会社、排出権取引市場との連携により、物流で発生する二酸化炭素(CO2)排出量を詳細に可視化し、そのデータを共有することで、製造業はより環境負荷の低い物流ルートや輸送手段を選択できる。これは企業の環境・社会・企業統治(ESG)評価向上および新たな企業価値創造へとつながる。

物流領域でのデータ連携は、もはや外部の物流企業に任せきりにすべきではない。むしろ、製造業こそがサプライチェーン全体を通じた連携のハブとなるべきであり、既に業種をまたいだ先進的な連携も活発化している。

製造業が積極的に物流パートナーと協業し、共通のデータ基盤や、セキュアなルール構築を主導していくことが、変化の激しい時代に持続的な成長を実現するための不可欠な要素となるだろう。