EBPM×データ利活用

EBPM(証拠にもとづく政策立案)は、確かなエビデンスに基づいて政策の決定や実行、効果検証を行うことを意味します。

今日では国や自治体において推進されており、データを活用した政策実行の主流となっています。

埼玉県さいたま市の人工透析患者数(特に新規患者数)の減少を目指して実施している事業の効果検証をはじめとして各地で様々な事例が見られます。

一方、多くの場合では、デジタル化が十分進んでいないことや人材不足などの理由で、EBPMは上手く進んでいません。特に、総合計画をはじめとしたまちづくり計画の策定に際して、結局はこれまでと同様の計画策定方法になってしまいEBPMは後付けで、将来のありたい姿を思い描き、そこからのバックキャストによる施策ツリーの組み立てや指標の設定ができていないことが多くなっています。また、とりあえず入手可能なオープンデータを中心にBIツールやダッシュボードを導入したことにより、計画で設定した指標とツールで可能なことがマッチしていないなど、上手く使えていない状況が多くみられます。

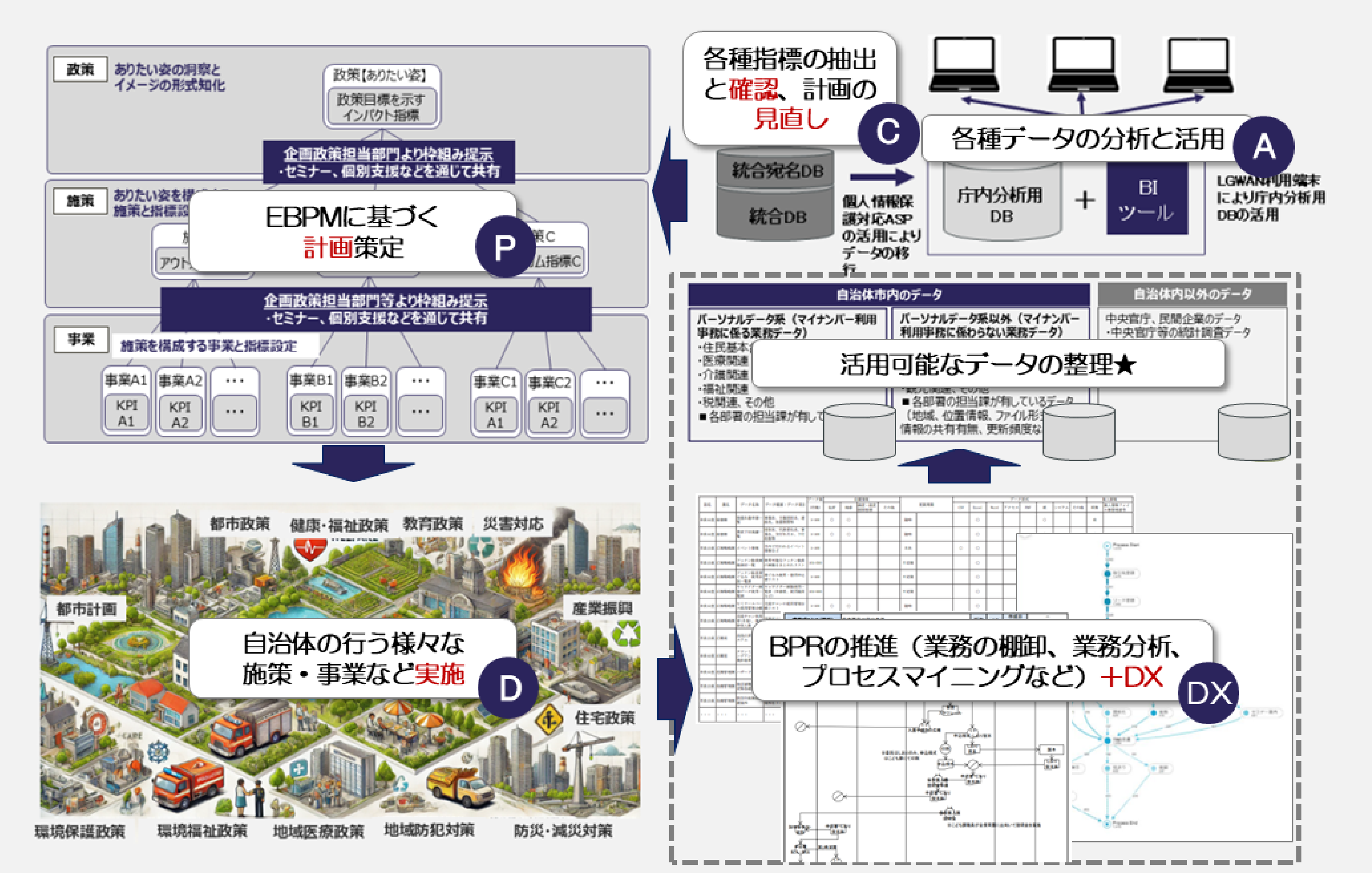

EBPM×データ利活用サイクル全体イメージ図

POINT 1

(P)-(D)-DX-(C)-(A)サイクルにより、実効性があり夢のある計画の策定(P)から実施(D)、成果の確認(C)を行い見直し改善の取り組み(A)の流れの中で、活用可能なデータの整理分析と利活用と、必要なBPRを実現します。

EBPMに基づく計画策定

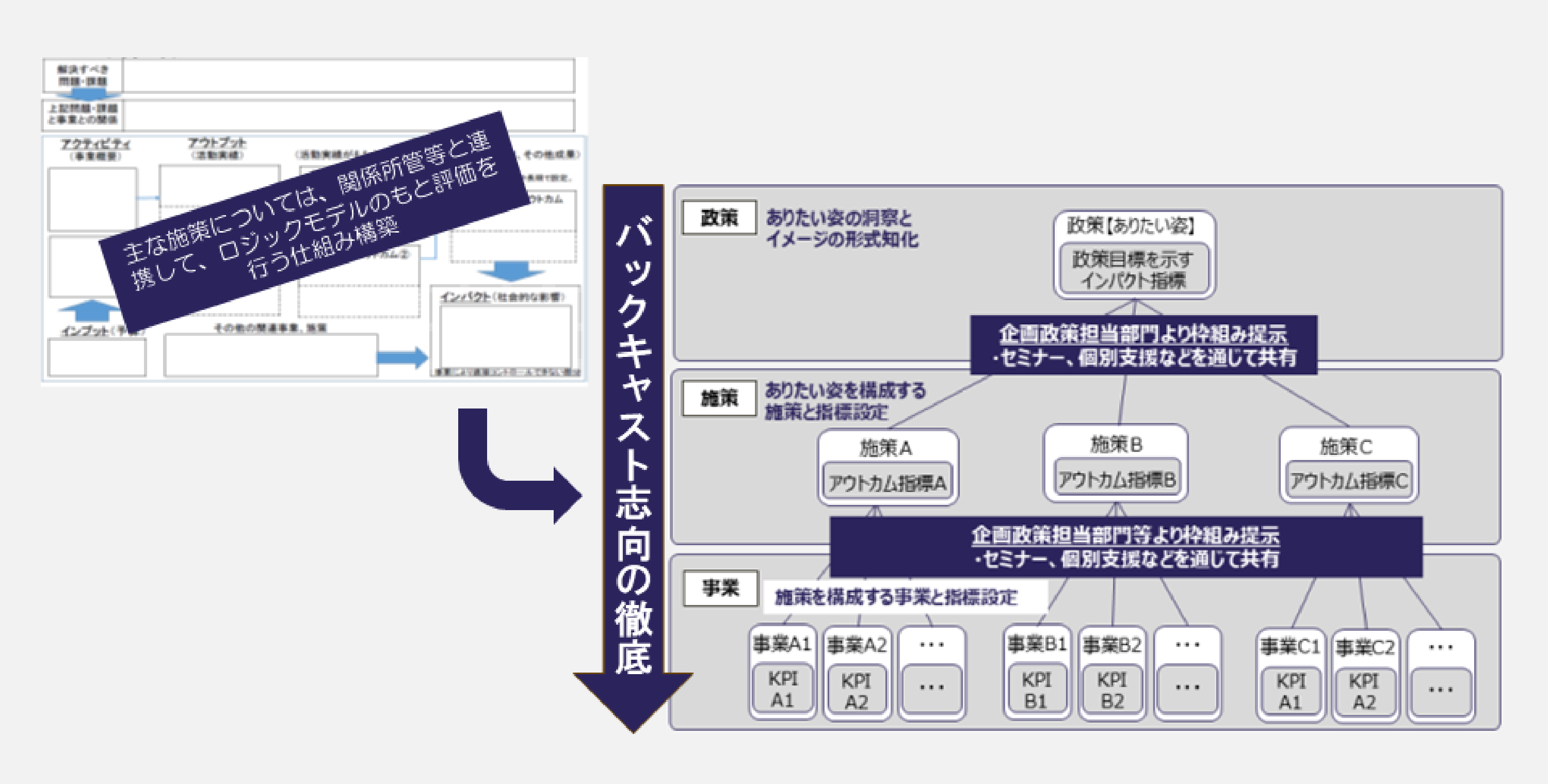

POINT 2

EBPMは、国や自治体など様々なところで計画の管理などで取り入れられています。事業の効果検証、統計分析と政策立案への活用など様々な事例が見られます。一方、まだまだデジタル化が進んでいないこと、人材不足など、そして計画策定に際して、将来のありたい姿を思い描くことと、そこからのバックキャストでの計画策定ができていないなどの理由で、運用段階で上手くいかず形骸化してしまう自治体も少なくない状況です。

計画策定のポイントは以下の通りです。

①これまでの計画策定と評価の仕組みとEBPMの違いと今後EBPMを推進していくことについての説明とマインドセット

②政策、施策、事業の3階層のヒエラルキーで、ありたい姿の洞察とイメージを形式知化する「政策」と目標を示すインパクト指標の設定

③ロジックモデルシートを活用し、ありたい姿を構成する施策と指標設定する「施策」と各アウトカム指標、各施策を構成する事業と指標設定する各事業とそれぞれのKPIで構成

④各段階で企画政策担当部門より枠組み提示し、セミナー、個別支援などを通じて関係者中心に着実に共有

⑤各段階の成果指標に見合った指標を、データを利活用することを前提にした仕組みと役割の徹底

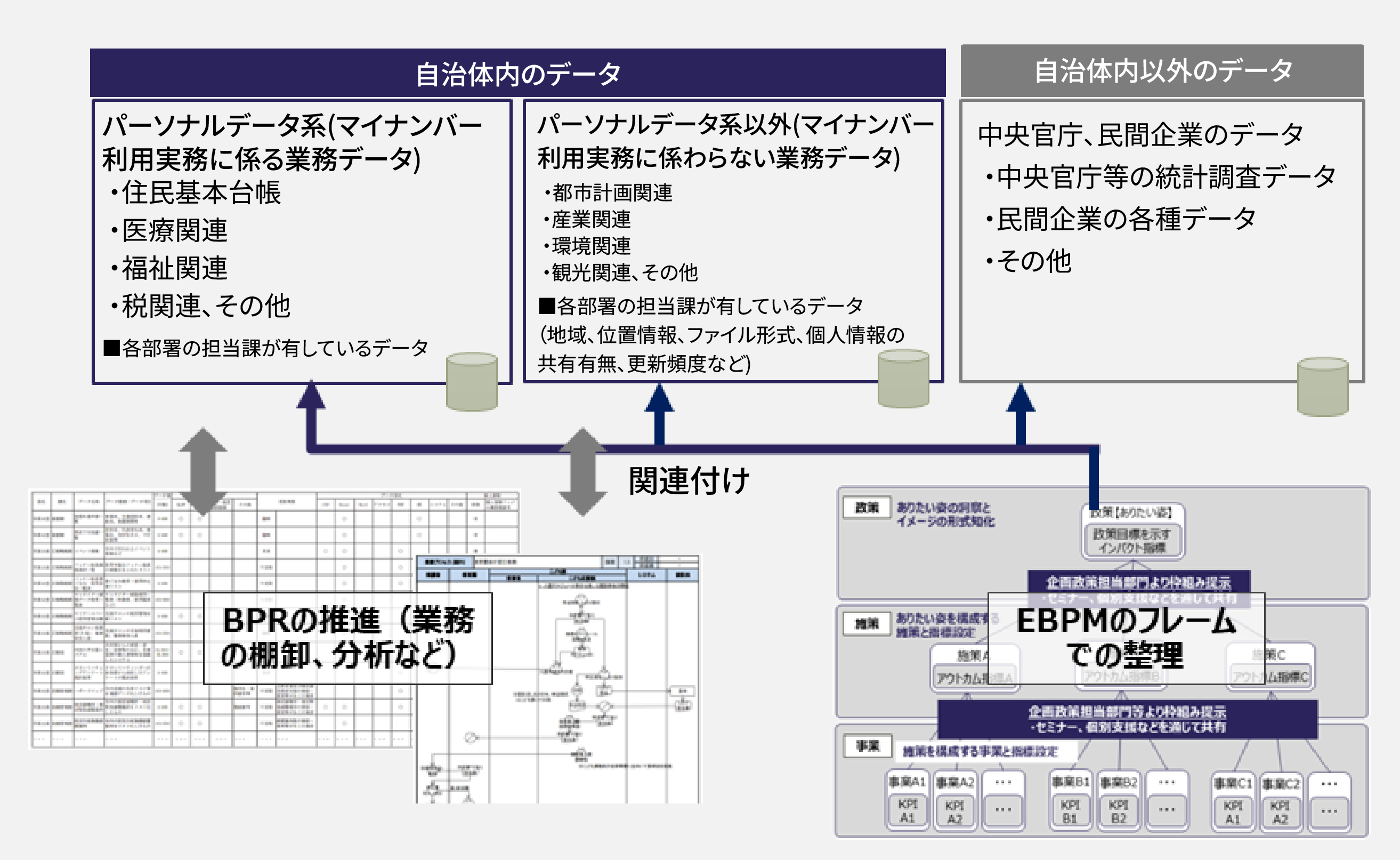

活用可能なデータの整理

POINT 3

活用可能なデータの整理は、EBPMで設定することが想定される各種指標を念頭に置きながら、医療・介護データをはじめとした自治体内のデータや国の指定統計のデータなどのオープンデータについても、活用可能性について検討し、関連付けて整理することが求められます。一方、KPIとして求められることが多い市民の満足度(アンケート結果)などについて、後述のBIツールとの親和性の観点からも活用可能性について検討が必要です。

活用可能なデータの整理のポイントは以下の通りです。

①EBPMによる計画策定での「政策」「施策」「事業」で求められる各種指標とその理由などを念頭に置きながら自治体内外のデータ吟味

②「政策」の目指す時期設定とその姿の実現時に想定されるインパクト指標と、バックキャストの観点からそこまでのプロセスで求められる指標についてのシミュレーションと対象データ抽出の可能性確認

③BPRを通じた業務プロセスの改革とDX化によるデータ化の推進