地域産業のDX促進に向けて

背景

「貴市では地域産業などのデジタル化やDXをどう進めてますか?」と聞かれたら、多くの自治体では中小企業向けのセミナーなどの予算化をして取り組んでいると回答すると思います。その前提として「DX推進計画」「デジタル化推進プラン」などを策定し、地域のデジタル化、デジタル人材の育成等に取り組んでいると思います。しかし、その成果はどのくらい出ていますでしょうか?有名な事例は出ていますでしょうか?たまに自治体のホームページに事例が紹介されていたりしますが、自治体として特徴的な事例やモデルづくりと言う観点、さらには地域経済への寄与の観点から見ると、取り組みの量・質ともに増やしたい状況かと思います。

一方で、各都市や地域の多くの企業では、まずはデジタイゼーション、デジタライゼーションを着実に取り組むことが大切な事案も多いと思われます。こうしたデジタライゼーションなどの支援も進めつつも、デジタルトランスフォーメーションの事例を増やし、データやデジタル技術を使って顧客目線で新しい価値を創出していくことを取り組んだ企業が、着実に営業利益を大きく増加させるなどの明確な成果を得ることやそうした企業の存在により市内産業などへのプラスの波及効果へつながっていくような状況が望ましいと思われます。

地域産業のDXに係る課題認識

弊社は、これまで様々な都市や地域で産業DXに関わらせていただきましたが、その経験から以下のような課題認識を持っています。

①自治体が行う中小企業等のデジタル化支援は、昨今、全国の様々なところで取り組みが行われているが、その多くはイベントやセミナーの開催と専門家派遣による伴走支援など。生産性の向上につながった事例の少なからずあるが、主体性に乏しいケースがあったり、参加企業の営業利益向上につながったというような明確な成果が出ているケースは見つけづらい

②中小企業等のデジタル化支援は、多くの都市では区市町村だけでなく、都道府県、商工会議所・商工会、金融機関、民間企業・団体などでも進められており、お付き合い参加企業は食傷気味、それ以外の企業ははじめ様子見で徐々に足が遠のく雰囲気のもの多い

③自治体が行う中小企業等のデジタル化に関するアンケート結果は、DXを幅広く解釈していることが多いものが多い。令和6年12月に中小企業基盤整備機構が実施した調査によると全国の中小企業の18.5%が既に取り組んでおり、「取り組みを検討している」も23.5%あるが、この中でデジタルトランスフォーメーションの意味を理解して回答している事例は5%未満であると予想される

④中小企業の持つ課題認識から、まずはデジタイゼーションやデジタライゼーションを実施したい層と、デジタルトランスフォーメーションを目指して取り組んでいくことが望ましいと考えている層について、それぞれの属性やニーズ、困りごとなどの把握が不可欠。しかしこれまで実態調査は行っていないところではそれらの把握やターゲット設定などについて十分にできない状況

望ましい進め方

POINT 1

大切なこと~目指す姿とターゲット設定

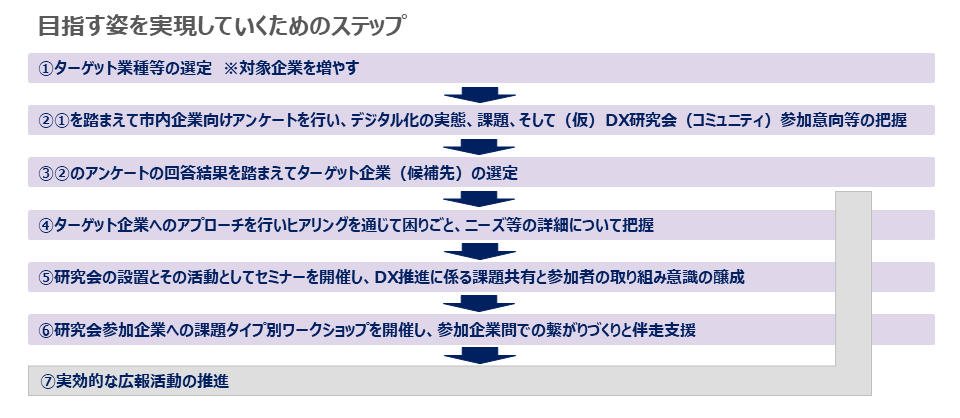

本業務のターゲット企業や目指す姿は、業務の趣旨やこれまでの経緯などを考えると下記の認識しています。

【目指す姿】モデルとなる企業による実践事例を地域全体に展開することによるDX推進の機運醸成

【ターゲット】デジタル技術を活用した業務改善やビジネス変革、新規事業創出に取り組む意向のある中小企業

【関り方】上記企業が課題の分析やDX推進計画の立案、そして実践を行うにあたり、自律自走を前提にしたコミュニティとしての関り

【当面目標】支援を通じ、参加企業の社内人材育成や、生産性向上など既存事業の強化と新規事業の創出に挑戦するモデル企業の創出

推進母体形成と意識醸成

POINT 2

研究会の設置とセミナー開催、意識の醸成

地域産業の振興等に係り、全国の多くの自治体等では計画に位置付け重点テーマ・分野について協議会や研究会などを設置し、取り組みを進めることが多くなっています。しかし多くの推進体は、数年活動をした後に休止、または解散することが少なくありません。それまでは全体の協議会という名のセミナーや会議、そして個別テーマの分科会を開催し、そこでもミニセミナーと会議を複数回行い、それで終了という流れになってしまっています。

弊社は、協議会の設立・運営支援等について難しさや成功させていくための課題等について理解して取り組んで行くことが大切であると経験を通じて認識しています。実態調査結果などを踏まえて、地域経済の維持・向上にとって不可欠な産業と、特にそれを支える中小企業でDXを着実かつ実効的に進めていくために、その母体となる推進組織として研究会を設置・運営することが望ましいと考えます。

研究会設置・運営の趣旨

これまでの中小企業DXに係る取り組み成果や先に提案させていただきました実態調査結果を踏まえ

今後も経済の維持・向上にとって不可欠な産業と、それを支える中小企業でDXを着実かつ実効的に推進

母体となる推進組織として研究会を設置・運営

地域産業の特性等を踏まえて具体的な課題に対し、参加企業が自分ごととしていかに進めていくのか重要

推進の考え方(ポイント)

①地域産業の構造を踏まえた段階的な展開

②事業者のニーズや課題意識を踏まえた実効的なテーマ設定による研究会の開催

③具体的なアクションに繋がる調査と仕掛け等の強化

④それらを支える総合的な支援体制の構築

推進母体形成と意識醸成

POINT 3

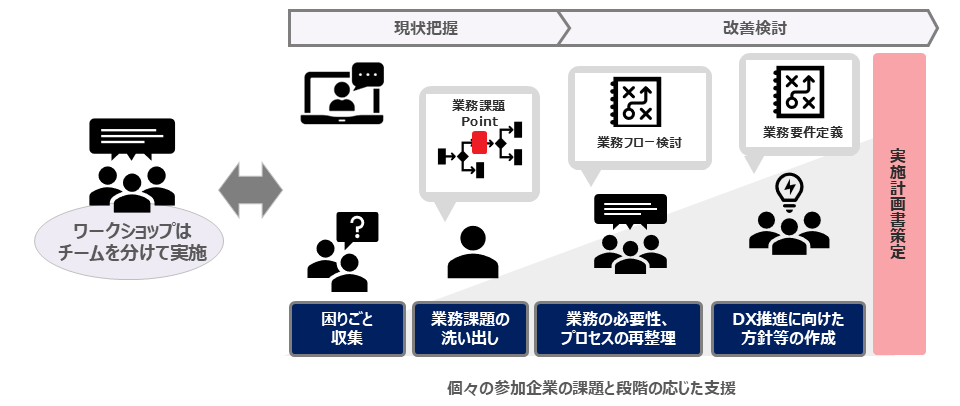

研究会ワークショップを開催し、参加企業間での繋がりづくりと伴走支援

研究会では「ともに学び合いつつ、自分ごととしてDXに向き合う」ことを重視する観点から、研究会活動として、ワークショップ方式でのグループ活動も併用して行っていくことが望まれます。チーム分けは、業種別、進捗度別など考えられますが、参加メンバーが決まった段階で決定することをおすすめします。

また研究会活動の一環として、参加各社に対して伴走型支援を行うことをおすすめします。多くの自治体では、個人のITコンサルタントなど登録アドバイザーなどを活用して、セミナーに参加した企業の中でリクエストのあったところに無料派遣する仕組みが多くなっています。弊社では、これまでの経験を踏まえて、より効果があると思っています私たちコンサルタントが、直接各企業に向き合いともに悩み考えてまとめていくスタイルでの伴走型支援を行います。

普及に寄与する成果品づくり

POINT 4

普及啓発に向けて

普及啓発のための活動は、実効的に進めていくことが重要です。必要と思われる企業層に確実に届けるための方策が必要となります。そのためには、既に見慣れている自治体等のホームページで、これまでと同様に各種関連情報の提供したり、「モデル事例集」の提供を行うことは有用と思います。こうした慣れた対応を確実に進めていくとともに、中小企業全体へのDXの取り組みやその母体である研究会の普及啓発も重要と考えます。活用しやすく、分かりやすい研究会活動等のリーフレットを作成し、取り組み紹介を行っていくことも有用です。