サプライチェーン途絶リスクに備えよ

~SCMに組み込むべきリスクマネジメント方法論(2025年度版)~

地震や風水害などの自然災害に加え、ウクライナや中東での紛争激化、米中対立を軸とした輸出入管理の強化などを背景に、企業のサプライチェーンが途絶し、顧客に製品やサービスが供給できなくなるリスクが高まっています。 本資料では、こうしたサプライチェーン途絶リスクへの対応力強化の具体的な進め方、およびその実効性を高めるための課題と対応方針について、最新事例を交えつつご紹介します。

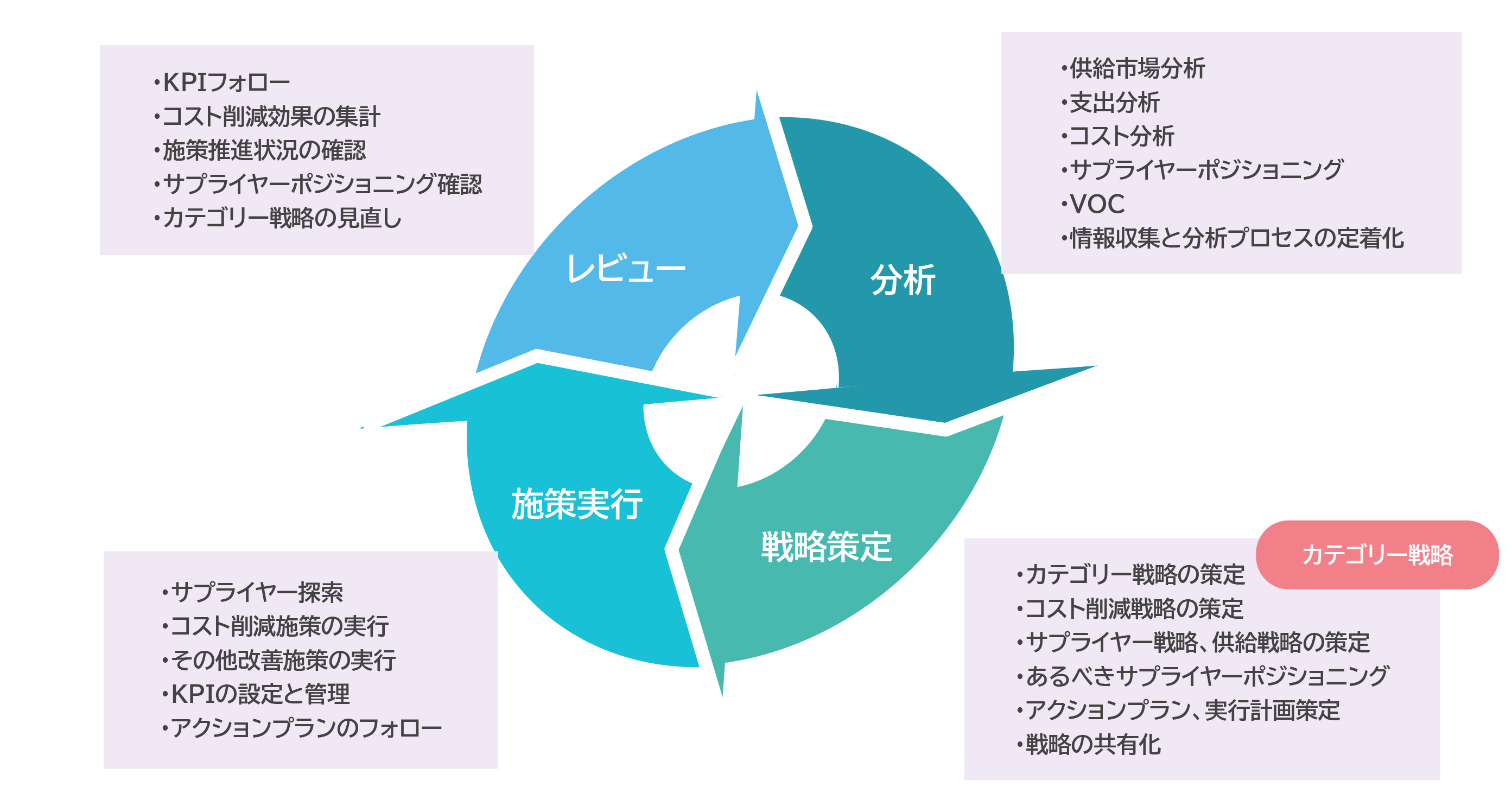

カテゴリーマネジメントとは、分析→戦略策定→施策実行→レビューのサイクルをカテゴリーごとに推進・定着させることで、企業の調達能力の向上を行うマネジメントの仕組みです。

2010年頃までの日本企業の多くは、調達購買改革といえばコスト削減に狙いを定め、集中購買、業務効率化やサプライヤー集約を推し進めていました。しかしながら、その後の事業環境の変化に伴い、調達購買部門への期待は単なる「コスト削減」ではなく「事業や経営への貢献」へと変化しました。

そのような環境下で、カテゴリー(品種、業種、サプライヤー)ごとに最適な戦略を策定し、戦略に基づいた施策の実行を行う、いわゆるカテゴリーマネジメントが必要となってきました。

また、従来担当者の頭の中に暗黙知化されていたカテゴリー戦略ですが、それらを明文化し、事業や製品戦略との連携を進めるニーズが高まっています。

さらに、ベテランバイヤーに依存していた従来の属人的業務から、否が応でも脱却をしなければならない環境と相まって、カテゴリーマネジメントの重要性が高まり、カテゴリー戦略の明文化が進んできました。

POINT 1

カテゴリーマネジメントの進め方は1.情報収集、2.戦略策定、3.アクションプランの作成・実行の三段階です。

1.情報収集

インプット情報を基にファクトベースで分析を行い、戦略を策定します。思い込みや既成概念ではなく、ファクトを基に戦略策定につなげることが重要です。

2.カテゴリー戦略の策定

基本戦略、サプライヤー戦略、BCP戦略などを策定します。

3.アクションプランの作成・実行

課題解決のための施策の洗い出しを行い、アクションプランを作成・実行することで、改善につなげます。

1のインプット情報は供給市場分析や支出分析、あるいは、サプライヤーや顧客の声に耳を傾けること(Voice Of Supplier、Voice Of Customer)などをファクトベースで行います。それらのインプット情報に基づき、戦略/意思表示へと落とし込み、その後アクションプランの実行/フォローを行います。

POINT 2

カテゴリー戦略は4段階で立案していきます。

1.現状分析(供給市場分析など)

現状分析により自社やユーザー、市場状況を明確に把握します。

2.サプライヤーポジショニング

自社と取引のあるサプライヤーごとにサプライヤーポジショニングを行い、戦略策定のインプットとします。

3.ToBe戦略の明確化

コスト削減、サプライヤー戦略や供給戦略といったToBe戦略の明確化を行います。

4.実行計画の作成

最終的に上記内容をKPIも設定した上で実行計画としてまとめ、具体的な今後のアクションにつなげていくことが重要です。

POINT 3

カテゴリーマネジメントの導入にあたっては、特に以下の三点に留意することが必要です。

1.サプライチェーン全体でBCP、事業戦略など幅広く考慮する

従来は直接の取引先である1次サプライヤーとの関係だけを重視していましたが、昨今は川上のサプライヤーが力を持つため、2次サプライヤーや3次サプライヤーなどの主要サプライヤーとも関係性強化を図る必要があります。

2.戦略策定だけでなく、マネジメントの仕組みづくりおよび展開・フォロー・定着を重視する

戦略を策定しても、それを実行できなければ「絵に描いた餅」となります。重要なのは、課題を解決することと、そのフォローを定期的に実施することです。

3.ツールやテンプレートの活用による手順の標準化と効率化の実現する

多くの品目へカテゴリーマネジメントを展開する場合、工数がかかることがネックになります。工数を低減するためのツールやテンプレートの活用を進める必要があります。

~SCMに組み込むべきリスクマネジメント方法論(2025年度版)~

地震や風水害などの自然災害に加え、ウクライナや中東での紛争激化、米中対立を軸とした輸出入管理の強化などを背景に、企業のサプライチェーンが途絶し、顧客に製品やサービスが供給できなくなるリスクが高まっています。 本資料では、こうしたサプライチェーン途絶リスクへの対応力強化の具体的な進め方、およびその実効性を高めるための課題と対応方針について、最新事例を交えつつご紹介します。

~「サプライヤーマネジメント」から「戦略的サプライヤーマネジメント」へ、そして「バーチカルチェーンマネジメント」へ~

昨今、供給不足やサプライチェーン分断、地政学リスクの顕在化などにより企業を取り巻く環境が大きく変わる中、企業はサプライチェーン全体でQCD+αの適正化を実現する取り組み「戦略的サプライヤーマネジメント」に取り組んでいく必要があります。 本ホワイトペーパーでは、従来のサプライヤーマネジメントと戦略的サプライヤーマネジメントの違いや実現事例を取り上げます。 また、今後、調達購買部門主導で企業の競争力強化を実現する有効なアプローチとして、川上から川下までを含むバーチカル(垂直)でバリューチェーンを最適化する「バーチカルチェーンマネジメント」の概念や取り組みについても紹介します。

日本企業におけるサプライヤの人権デュー・デリジェンス(人権DD)の実施状況や調達業務への活用状況など、サプライヤの人権DD実施や調達業務への活用に関する課題が何かを把握するために、実態調査を行いました。 当社が過去実施した個別インタビューや調査で得られた日本企業の実態や課題などについて紹介します。

「Scope3 GHG排出量可視化・削減の取組」は難易度が高いとされていることから、現状の「GHG排出量算定・検証」、「目標設定」、「削減施策実行」、「サプライヤとの取引への反映」に関する取り組み状況と課題を把握するために調査を行いました。 当社が過去実施した個別インタビューや調査で得られた日本企業の実態や、先進企業における最新の課題とともに、GHG削減の取り組みを成功に導くポイントについて解説します。

新規事業立ち上げ後の「事業グロース」に携わったことのあるビジネスパーソン314名を対象とした実態調査を実施し、“失敗する事業グロースの特徴”を20のポイントとしてまとめました。 そして調査・分析結果に加え、事業グロースを成功に導くための要点を「フォーティエンスの提言」として解説します。

D2C事業の従事者1,239名へのインターネット調査を行った結果、D2C事業が成功した企業はわずか32%に留まり、68%が失敗している事実が明らかになりました。 当社は、これまでのD2C関連プロジェクトの支援実績や国内外D2Cの事例調査、インタビュー調査結果等をふまえ、D2C事業の成功と失敗を分ける16の分岐点を導出し、D2C事業を成功に導くためのポイントを解説します。

データマネタイゼーション事業立ち上げ経験者300名を対象に実施した定量調査に加え、20社以上へのインタビューとコンサルティング現場での経験を踏まえ、データマネタイゼーション事業の成功に向けたポイントを解説します。

~企業内の最後の暗黒大陸、調達購買業務の見える化を進める~

企業のDXが進むなか、調達購買業務のDX、なかでも購買取引に関するデータの収集・分析・活用は、ほとんどの企業ができていません。 なぜ調達購買業務のDXは進まないのでしょうか? 多くの企業の調達購買業務DXに関する現状と、共通する課題を掘り下げ、今後の調達購買業務DXの進め方について解説します。

なぜ91%のサブスクは失敗するのか?

サブスク事業経験者500名への定量調査から判明した、「失敗するサブスク 17の特徴」について解説します。 コンサルティング現場での経験を踏まえ、サブスク事業の成功・失敗に関わるノウハウを「フォーティエンスの提言」として提示。

~新規事業の成功確率を高めるには~

新規事業経験者600名が経験した、新規事業に関する定量調査結果の分析とコンサルティング現場での経験を踏まえ、新規事業の成功確率を高めるためのヒントを解説します。

~見積査定の新常識~

〜製造業が今知るべき経済安全保障の要点と実践アプローチ〜

〜ESGと経済安全保障に応える意思決定プロセスの再構築〜

〜変化に強いサプライチェーン計画のあり方〜

~SCMに組み込むべきリスクマネジメント方法論(2025年度版)~

データ民主化とガバナンスの両立へ――意味と構造でつなぐ新常識

2025年、ブラッシュアップの好機を生かすための気候変動開示の実務ステップとポイント

「サプライヤーマネジメント」から「戦略的サプライヤーマネジメント」への発展

~「サプライヤーマネジメント」から「戦略的サプライヤーマネジメント」へ、そして「バーチカルチェーンマネジメント」へ~

調達購買部門のMVV(ミッション、ビジョン、バリュー)作成と全体改革の推進

国内外からの批判内容を踏まえた考証

経営に貢献する調達・購買組織の役割・機能とは

サプライチェーンプランニングツール導入時に押さえておくべき4つの勘所

企業内の最後の暗黒大陸、調達購買業務の見える化を進める

~企業内の最後の暗黒大陸、調達購買業務の見える化を進める~

社員の行動変革を促す「数値化」の術とは

エネルギー危機時代に新電力事業者はどのように経営のかじ取りをするべきか

新規拠点設立における現地固有要件への対応アプローチ

意思決定の質とスピードを向上させるデジタルテクノロジーの活用法とは

新規拠点におけるビジネス立ち上げのためのアプローチ

米国市場をターゲットとした製造業のビジネスシフト

“サプライチェーンリスクマネジメント(SCRM)”実現上の阻害要因

“サプライチェーンリスクマネジメント(SCRM)”のエッセンス