事業グロース調査レポート

新規事業立ち上げ後の「事業グロース」に携わったことのあるビジネスパーソン314名を対象とした実態調査を実施し、“失敗する事業グロースの特徴”を20のポイントとしてまとめました。 そして調査・分析結果に加え、事業グロースを成功に導くための要点を「フォーティエンスの提言」として解説します。

POINT 1

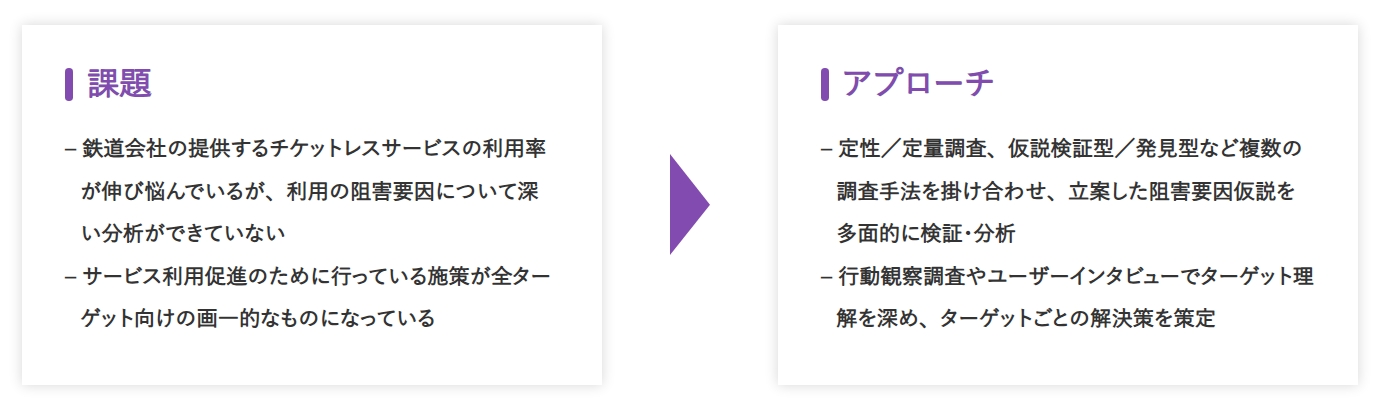

大手鉄道業では、提供しているチケットレスサービスの利用率が伸び悩んでおり、さらなる利用者の増加に向けて阻害要因の把握と対策を検討したいと考えていた。そこで、フォーティエンスと協働でサービス利用促進のための調査・分析を通じて解決シナリオを作成するためのプロジェクトを立ち上げた。

営業部で行っていた従来のアンケート調査では、導出された阻害要因が表層的であり、顧客の心理的な障壁を踏まえた深い要因分析までたどり着けていなかった。また、公共性のあるユニバーサルサービスにしようとするがために、画一的な施策検討しかできていないことも課題となっていた。

そのため、阻害要因についてユーザビリティだけでなく心理的な要因や認知度などを多面的に把握し、利用者のニーズと現行サービスの乖離を分析することにより、複数のターゲット層を特定したうえで個々のターゲットに向けた解決策を導出することを目的として調査を開始した。

POINT 2

デザイン思考・リーンスタートアップ・アジャイル開発思想を融合したアプローチ

より効果的な解決策を導くため、ユーザーインサイトに迫り本質を追求する「デザイン思考」、アイデアを成功確度の高いビジネスに昇華させる「リーンスタートアップ」、変化に迅速に対応する「アジャイル開発思想」という3つの手法を融合したアプローチにて実施することとした。

従来のウォーターフォール型でプロジェクトを進めると、ユーザーの行動習慣や技術動向の変化についていけず、サービスローンチのタイミングでは時代やニーズと乖離が生まれてしまうこともある。それを避けるため、短期間で仮説を立案、プロトタイプを作成してすぐにユーザーの反応を確かめる、そして成功/失敗の結果をいち早く分析してさらにニーズやペインの理解を深め、再び解決に向けて検討するというアプローチとした。

複数の調査手法を組み合わせ、多面的に仮説を検証

まず、仮説立案に向け簡易調査を実施。ユーザーが実際にチケットレスサービスを利用する場面を想定し、プロモーションとの接点や使い勝手、利便性や利用理由などの観点から阻害要因の初期仮説を立案した。

次に、初期仮説を検証するための調査を計画・実行。初期仮説の検証を目的とした仮説検証型の調査を中心に置きながら、仮説発見型の調査も一部採用。より調査精度を高めるために定量と定性を組み合わせることとし、特に定性調査では通常のユーザーインタビューに加えて、行動観察、社員インタビューを実施し、多方面からの視点で仮説検証を実施した。

ユーザーインサイトに迫るための行動観察調査

行動観察調査では、実際にコンサルタントがターミナル駅の券売機・窓口に出向き、数日かけて窓口利用者の問い合わせ内容、人数、持ち物、行動特性などを調査。

これによりターゲット顧客層の解像度が上がるとともに、机上で検討していた仮説が思い込みであったことが判明した。たとえば、ビジネスパーソンはデジタルリテラシーが高く、提供しているWebサービスやアプリを問題なく使えるため、このセグメントにおいてチケットレスサービス利用の阻害要因はないと考えていた。しかし、実際には窓口に来るビジネスパーソンは多く、その理由は「宛名の入った押印済み領収書がほしいから」というものだった。リテラシーの高さがあればWeb・アプリを利用してもらえるという考えは事業者側の思い込みであり、ユーザーのニーズに対して提供サービスに不足があるという気付きを得たことは、プロジェクトにとって大きな成果となった。

他にも、ターゲット顧客には複数の顔があるということがわかった。行動観察調査のなかで複数の日付にまたがって窓口に来る40代男性を発見。金曜日には宛名付き押印済み領収書を求めて来ており、土曜日には複数人分の横並びの席を予約するために来訪していた。これは、当該人物が平日は出張を目的に一人で利用するビジネスパーソンの顔を持ち、休日は旅行を目的として家族4人で利用する父親の顔を持つということを示している。同じ人物でも二つの顔があり、そうしたユーザーに訴求するためには、施策のターゲットをビジネスパーソン、旅行客と単純に分断することはできないという示唆が得られた。

この行動観察調査を通じて、チケットレスサービスを使わずに窓口や券売機を利用する理由が具体的に整理された。ひとつひとつ施策を適用していくことで窓口利用の約70%はチケットレスサービスで対応できることが判明した。

さらにその他の調査結果とあわせ、認知~チケット購入/変更など各フェーズに分類し、それぞれで具体的にどのような阻害要因があるのかを整理。50個超の阻害要因に対し、「チケットレスサービス利用促進への貢献度」「利用者にとっての改善期待度」などの観点で重要度を決め、解決すべき重要阻害要因を特定していった。

ターゲットごとの阻害要因解決策を設定

続いて、重要阻害要因に対する解決策の抽出を開始。ペルソナ別に細分化してリアリティのある解決策を抽出しつつ、競合サービスをベンチマーク対象とし、利用者視点で比較を行った。

競合ベンチマーク比較の評価には「戦略キャンバス」というフレームワークを活用した。これは競合が注力していない要因に取り組むことで差別化を目指し、ブルーオーシャン(競争のない市場)の開拓を目的として活用される思考ツールの一つだ。顧客提供価値である「スピード」「コスト」「ユーザビリティ」「リテラシー」など12の観点を用意し、利用者の視点で出張/帰省/旅行それぞれの利用シーンを想定して評点を付与。競合他社のサービスにも同様の評価を行い、業界標準と比較して「伸びしろ」はどこなのか、独自価値を提供可能にする「新たに付加すべきもの」は何なのかを明らかにして解決策を策定していった。

これらの解決策と重要阻害要因を照らし合わせ、解決シナリオを導出。

たとえば、シニア層の「チケットレスサービスは若者が仕事で使うもの」という認知における阻害要因を解決するためには、シニアを起用したCM・パンフレットの展開のみならず、世代別の専用予約説明サイトを用意する。シニア用の平易な説明サイト、ビジネス用の簡潔な説明サイトなど世代別・利用シーン別でそれぞれの目線を考慮した専用ページを独自に作ることで、チケットレスサービスが自分に向けたサービスであることの理解を促進させ、利用へとつなげる。

このように、ペルソナ分析結果やベンチマーク比較から導出した独自提供価値を掛け合わせ、チケットレスサービス利用の阻害要因を解決するシナリオを多数策定した。

解決シナリオ策定後は、アプリの仕様変更やWebページの作成など、重要度が高く実施可能なものから順次着手していった。高い効果を発揮するものが多く、1年後にはターゲット顧客層のチケットレスサービス利用率の約8倍伸長を実現した。

また、当該企業の中では、これまで行っていたアンケート調査の分析が自社社員の想定できる範囲内に終始していたという事実、インタビュー調査や行動観察調査の重要性などについての認識が広がり、自社のマーケティング手法としてユーザーの声を聞く調査を今後取り入れてインサイトを探っていくこととなり、社内の意識改革にも大きく寄与した。

POINT 3

現場を訪れて実施する行動観察調査

ユーザーインサイトを把握するには、思い込みを捨て、ユーザーの行動や思考を真に理解する必要がある。今回、コンサルタントがユーザーの生の声を聞ける駅の窓口・券売機などに立ち、数日かけて調査を行ったことがプロジェクト成功要因の一つと考えられる。机上では導出できないさまざまなニーズや動機、ユーザー自身も言語化できていないインサイトを発掘することができ、その他の各種調査から取得した膨大な情報と掛け合わせて要因を構造的に分析することにより、他社サービスにはない独自性のある解決策の策定を可能にした。

ターゲットごとの施策立案・実行

鉄道はインフラ事業であることから、公共性のあるユニバーサルサービスとして全顧客層を意識した施策が実施されてきていた。しかし、全顧客層をねらうことでどの顧客層のニーズも満たさない結果となっていることを客観的に示し、社内の意識を改革することから始めた。

適切にセグメントを切り分け、セグメントごとに阻害要因の仮説立案・ペルソナ分析をしたことで、チケットレスサービスのターゲットとなる層を正しく認識し、そのターゲットに応じた施策の立案・実行へとつなげることができた。

新規事業立ち上げ後の「事業グロース」に携わったことのあるビジネスパーソン314名を対象とした実態調査を実施し、“失敗する事業グロースの特徴”を20のポイントとしてまとめました。 そして調査・分析結果に加え、事業グロースを成功に導くための要点を「フォーティエンスの提言」として解説します。

D2C事業の従事者1,239名へのインターネット調査を行った結果、D2C事業が成功した企業はわずか32%に留まり、68%が失敗している事実が明らかになりました。 当社は、これまでのD2C関連プロジェクトの支援実績や国内外D2Cの事例調査、インタビュー調査結果等をふまえ、D2C事業の成功と失敗を分ける16の分岐点を導出し、D2C事業を成功に導くためのポイントを解説します。

データマネタイゼーション事業立ち上げ経験者300名を対象に実施した定量調査に加え、20社以上へのインタビューとコンサルティング現場での経験を踏まえ、データマネタイゼーション事業の成功に向けたポイントを解説します。

事業化に向けたメタバースビジネスの検討に携わったことのある経験者500名への調査と、20名へのインタビューをもとに「事業化に失敗するメタバース13の特徴」を導出、事業化成功に向けたノウハウを解説します。

なぜ91%のサブスクは失敗するのか?

サブスク事業経験者500名への定量調査から判明した、「失敗するサブスク 17の特徴」について解説します。 コンサルティング現場での経験を踏まえ、サブスク事業の成功・失敗に関わるノウハウを「フォーティエンスの提言」として提示。

~新規事業の成功確率を高めるには~

新規事業経験者600名が経験した、新規事業に関する定量調査結果の分析とコンサルティング現場での経験を踏まえ、新規事業の成功確率を高めるためのヒントを解説します。

ー自社アセットを活かした事業開発ー

地方分散データセンターは実現するか

企業間から業界全体へ

自社EC・自社アプリ、Webサービス・・・成果につなげるD2Cの“再構築”

アセットを活かした事業開発のアプローチ、4つのステップ

大企業ならではのアセットを事業機会へと転換するには

大企業ならではの事業開発を

「パートナー・組織・人材」「全体」に関わる落とし穴と対処法

新たなビジネスモデルによる新規事業の必要性と難しさ

実効性のあるクローズドループの仕組み

CX向上につながるドライバー要因の特定と評価制度設計について

古くて新しいカスタマーエクスペリエンス議論の現在地

クリエイティビティが指す未来

プロダクトへのAI普及とサステナビリティの波

データマネタイゼーションの実現へ向けたアプローチと検討すべきポイント

データマネタイゼーションの実現を阻む障壁 5つの障壁と対応策

データマネタイゼーションのビジネスモデル

「データマネタイゼーション」とは何か

収益貢献のための新ITサービス事業実現に向けたIT部門の役割

既存事業との対立を乗り越えるために

サブスク事業の成功に向けた“利益方程式”

サブスク事業が失敗に至る“負のスパイラル”

サブスク事業企画の進め方

教科書や書籍では語られないサブスク失敗の要因

なぜ91%のサブスクは失敗するのか?

~新規事業の成功確率を高めるには~