事業グロース調査レポート

新規事業立ち上げ後の「事業グロース」に携わったことのあるビジネスパーソン314名を対象とした実態調査を実施し、“失敗する事業グロースの特徴”を20のポイントとしてまとめました。 そして調査・分析結果に加え、事業グロースを成功に導くための要点を「フォーティエンスの提言」として解説します。

POINT 1

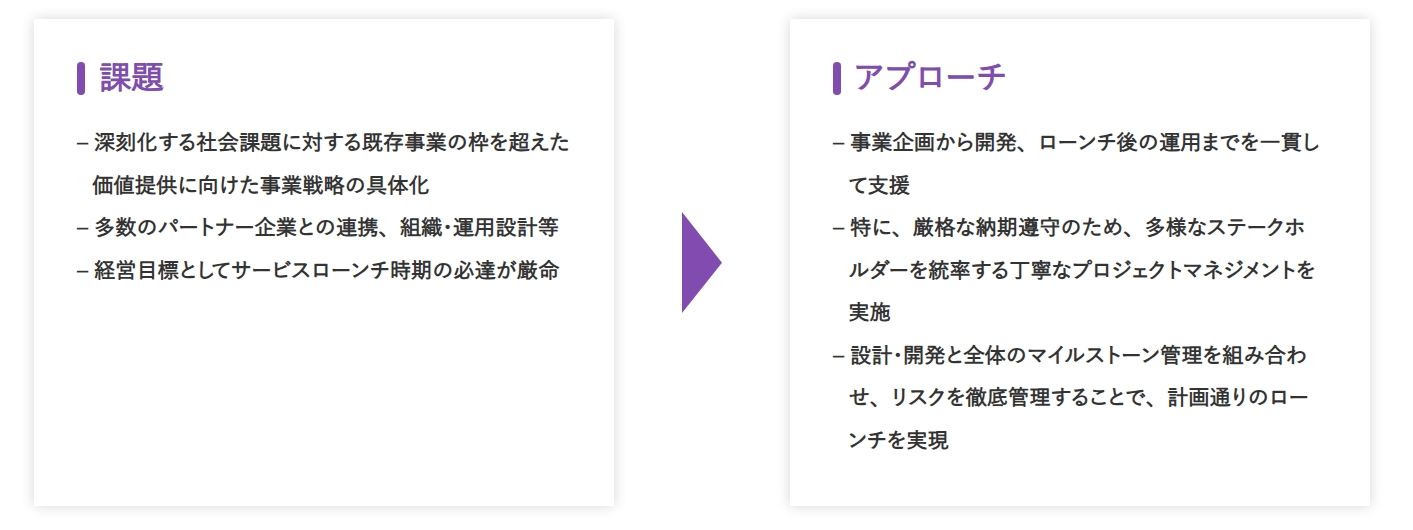

超高齢社会が進行する中、シニア層が直面する認知症などをはじめとする健康課題は、当事者やその家族だけでなく、社会全体にとっての大きな負担となっている。

クライアントは、この社会課題に対し、既存サービスの枠組みを超えた新たな価値提供の必要性を強く認識。すべての人が安心して、その人らしく生きられる社会の実現を目指し、健康状態のチェック、予防、そして万一の場合のケアまでを一貫してサポートするデジタルプラットフォーム事業を構想した。

このプロジェクトには、経営戦略上、サービスのローンチ時期が必達目標として厳格に定められており、いかなる遅延も許されないという極めて重要な制約が存在した。

しかし、クライアントにはエコシステム型ビジネスの立ち上げ経験がなく、事業モデルやサービスの詳細が未確定な状態で、プロジェクトを開始する必要があった。また、クライアントの中でも担当者が多岐にわたり、社内コミュニケーションを含めたマネジメントが必要な状況であった。

さらに、サービスの実現にはシステム開発担当のみならず、サービスコンテンツ開発担当、ヘルプデスク担当等の複数企業や監修を手掛けるアカデミア等との連携が不可欠であり、関係各社の足並みを揃え、複雑な依存関係を管理しながら開発を進める必要があった。

POINT 2

本プロジェクトは、単なるプラットフォーム開発に留まらず、前例のない社会課題解決型ビジネスをゼロから創造する挑戦であった。「必達とされた納期でのサービスローンチ」が最重要ミッションでもあり、クライアントと一体となってこの難題に挑んだ。

【アプローチ】

・プロジェクト全体のマスタープランと詳細なマイルストーンを策定。その上で、弊社はPMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)としての中核機能を担い、進捗、課題、リスク、品質の管理を徹底的に行った。クライアント、パートナー交渉チーム、開発チームといった多様なステークホルダー間のコミュニケーションハブとなることで、遅延につながる要因を早期に特定し、先手を打つ体制を構築した。

・開発フェーズでの手戻りや仕様の認識齟齬を排除するため、全画面の精緻なモックアップ作成を工程に組み込み、クライアントの意思決定を支援するとともに、ターゲットユーザーを想定したユーザビリティテストを繰り返し実施し、操作性や分かりやすさの改善に取り組んだ。開発チームが迷いなく、かつ正確な実装に専念できる環境を整備した。

・各パートナー企業が提供するサービスがシームレスに連携される将来像を見据え、それらの基盤となるプラットフォームのあり方を丁寧に検討した。予防や早期発見につなげるための自己チェック機能に基づくサービスレコメンドの仕組みや、シニア世代やその家族等、ターゲットユーザーのニーズに合った導線設計なども、クライアントや開発チームと議論を重ね、エコシステム全体の構築に寄与した。

・ローンチに向けた新たな運用チームの立ち上げにあたり、業務・組織設計についても伴走型で支援し、マニュアル作成等を含めた対応をクライアントとともに実施した。

【結果】

専門性に裏打ちされたプロジェクトマネジメントにより、前例のない複雑な大規模プロジェクトであったにも関わらず、必達とされた納期を1日の遅れもなく遵守し、計画通りにサービスをローンチした。

セルフチェックから予防、ケアまでを網羅したプラットフォームは、クライアントにとって社会課題解決に貢献する新規事業として確立されると同時に、複雑なプロジェクトを確実に成功させるマネジメント手法という、今後の事業展開においても極めて重要なケイパビリティの獲得につながった。

POINT 3

1.徹底した計画遵守を可能にしたプロジェクトマネジメント

クライアントの中でも担当者が多岐にわたる大規模プロジェクトであり、社内での意見相違が生じうる不確実性がある中で、手戻りのリスクを最小化する細やかなアプローチは、納期必達のミッションにおいて決定的な役割を果たした。強力なPMOがこのプロセス全体を厳格に管理したことが、成功の最大の鍵であった。

2.社会課題解決を起点としたエコシステム構想

サービスの価値を最大化するために、共通の目的の下に多数のパートナー企業を巻き込む構想は重要であった。各ステークホルダー間の利害や進捗を調整するハブとなり、この構想実現に貢献した。

3.事業の自走化を見据えた組織能力の育成

プロジェクト推進の過程で、PMOの運営手法やリスク管理の手法をクライアントへ積極的に移管。最終的にクライアント自身が事業とプロジェクトを推進できる体制と文化の醸成を支援し、本事業の持続可能性を高めた。

新規事業立ち上げ後の「事業グロース」に携わったことのあるビジネスパーソン314名を対象とした実態調査を実施し、“失敗する事業グロースの特徴”を20のポイントとしてまとめました。 そして調査・分析結果に加え、事業グロースを成功に導くための要点を「フォーティエンスの提言」として解説します。

D2C事業の従事者1,239名へのインターネット調査を行った結果、D2C事業が成功した企業はわずか32%に留まり、68%が失敗している事実が明らかになりました。 当社は、これまでのD2C関連プロジェクトの支援実績や国内外D2Cの事例調査、インタビュー調査結果等をふまえ、D2C事業の成功と失敗を分ける16の分岐点を導出し、D2C事業を成功に導くためのポイントを解説します。

データマネタイゼーション事業立ち上げ経験者300名を対象に実施した定量調査に加え、20社以上へのインタビューとコンサルティング現場での経験を踏まえ、データマネタイゼーション事業の成功に向けたポイントを解説します。

事業化に向けたメタバースビジネスの検討に携わったことのある経験者500名への調査と、20名へのインタビューをもとに「事業化に失敗するメタバース13の特徴」を導出、事業化成功に向けたノウハウを解説します。

なぜ91%のサブスクは失敗するのか?

サブスク事業経験者500名への定量調査から判明した、「失敗するサブスク 17の特徴」について解説します。 コンサルティング現場での経験を踏まえ、サブスク事業の成功・失敗に関わるノウハウを「フォーティエンスの提言」として提示。

~新規事業の成功確率を高めるには~

新規事業経験者600名が経験した、新規事業に関する定量調査結果の分析とコンサルティング現場での経験を踏まえ、新規事業の成功確率を高めるためのヒントを解説します。

第45回医療情報学連合大会(第26回日本医療情報学会学術大会)

![【連載寄稿】[キャリア解説]理学療法士、コンサルティングファームへ - 命と向き合い手にした、プロフェッショナルマインドを武器に](https://www.fortience.com/wp-content/uploads/2025/11/170167387_s-300x163.jpg)

ー自社アセットを活かした事業開発ー

地方分散データセンターは実現するか

企業間から業界全体へ

自社EC・自社アプリ、Webサービス・・・成果につなげるD2Cの“再構築”

アセットを活かした事業開発のアプローチ、4つのステップ

大企業ならではのアセットを事業機会へと転換するには

大企業ならではの事業開発を

「パートナー・組織・人材」「全体」に関わる落とし穴と対処法

新たなビジネスモデルによる新規事業の必要性と難しさ

第44回医療情報学連合大会・第25回日本医療情報学会学術大会

実効性のあるクローズドループの仕組み

CX向上につながるドライバー要因の特定と評価制度設計について

古くて新しいカスタマーエクスペリエンス議論の現在地

クリエイティビティが指す未来

プロダクトへのAI普及とサステナビリティの波

データマネタイゼーションの実現へ向けたアプローチと検討すべきポイント

データマネタイゼーションの実現を阻む障壁 5つの障壁と対応策

データマネタイゼーションのビジネスモデル

「データマネタイゼーション」とは何か

既存事業との対立を乗り越えるために

サブスク事業の成功に向けた“利益方程式”

サブスク事業が失敗に至る“負のスパイラル”

サブスク事業企画の進め方

教科書や書籍では語られないサブスク失敗の要因

なぜ91%のサブスクは失敗するのか?

~新規事業の成功確率を高めるには~