4章. AI導入における方法論

AIを活用した創薬研究プロセスの加速化

AI導入を成功に導くためには、進め方における「やるべきこと」「避けるべきこと」を明確にすることが重要です。 現状の課題を解決しながら、競争優位性の獲得を目指した、データやデジタル技術を活用した施策について解説します。また、研究者向けのAI学習方法とその効果についても紹介します。

POINT 1

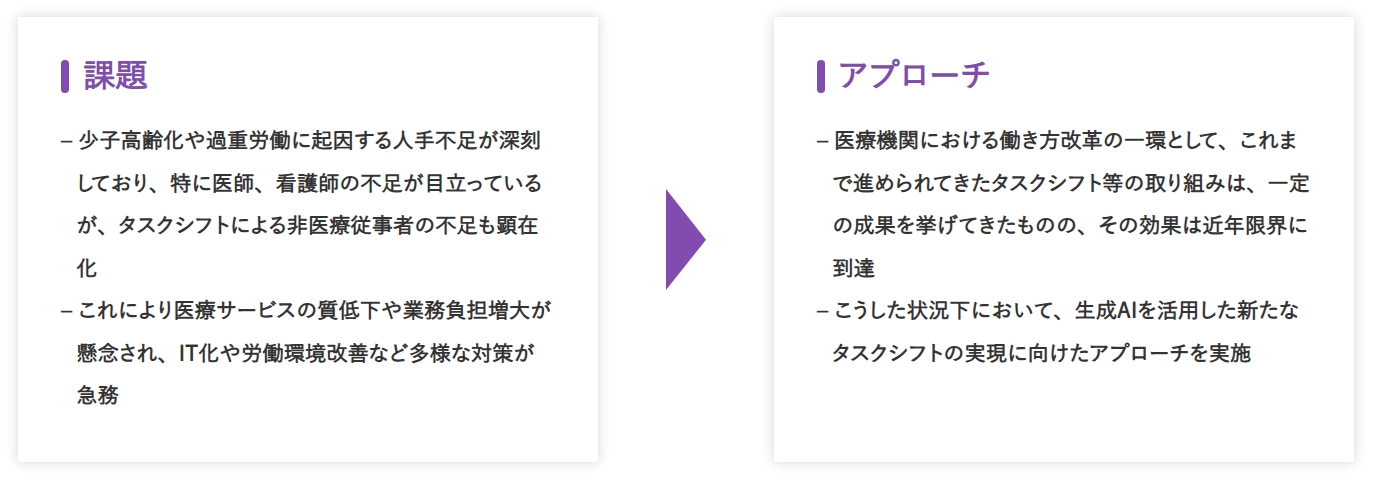

本プロジェクトの顧客である病院は、公的なグループ病院における中核的な役割を担っている。慢性的な人材不足や医療スタッフの業務負荷の増加といった課題を背景に、業務効率化に向けた全院的な取り組みが急務となっていた。そうした中、病院長の強いリーダーシップのもと、グループ全体に波及可能な新たな施策として、生成AI活用プロジェクトが立ち上がることとなった。病院、当社、そして生成AIを含む最新技術を有する大手外資系クラウド企業の三者が連携し、病院業務の効率化に向けた共同プロジェクトを発足。とはいえ、医療現場で扱う情報は極めて機微性が高く、生成AIの利用には賛否が分かれる状況であった。また、院内の電子カルテは閉域網で運用されており、一般企業と比較してITリテラシーが十分とはいえない職員も多いため、実際に現場で活用できるかについては懐疑的な声も少なくなかった。そうした制約を踏まえ、まずは医療行為に直接関与しない事務業務を対象としたPoC(概念実証)から着手し、安全性・有効性を確認しつつ段階的な導入を目指す形でプロジェクトは動き出した。

POINT 2

将来を見据えつつ「小さな成功体験の積み重ね」を意識したアプローチ

公的病院において生成AIを活用するには、機微な医療情報を扱う上での法的・技術的なハードルが多く存在する。こうした制約の中でも現場での業務効率化を図るためには、まず医療情報を含まない領域において、スタッフ自身が「これは使える」と実感できるような小さな成功体験を積み重ねることが重要である。そこで、本プロジェクトでは現場ヒアリングを通じて効果が期待される業務領域を選定し、PoCを推進。日々の業務の中で実際にAIが役立つ場面を見せることで、現場の理解と期待を醸成している。一方で、将来的に医療情報の活用に関する制度的・技術的な障壁が解消された際に速やかに対応できるよう、並行してその活用可能性についても検討を進めており、段階的かつ実効的な導入を目指している。

効果を最大限にするためのターゲット選定と具体的な取り組み

生成AIの効果を最大限に引き出すためには、現場ニーズに即した適切なターゲット領域の選定が不可欠である。本プロジェクトでは、医療行為に直接関わらず、かつ日常的に発生する業務として「議事録作成」と「問い合わせ業務の効率化」の2領域に着目した。議事録作成では、実際の会議に参加し録音データをもとに生成AIによる要約・整形を行い、プロンプトの調整を重ねることで一定の品質と効率化を実現した。一方、問い合わせ業務では、院内に点在する各種マニュアルや文書、さらには各部門に属する暗黙知を可視化し、RAG技術を用いて病院独自のQA Chatbotを構築。さらに、QA Chatbotの精度向上に向けては、現場任せではなく管理職層によるトップダウンでのFAQ整備を進めることで、より利用者ニーズに合った回答提供を目指し、継続的な改善活動を行っている。

他の医療機関への波及を見据えた活動の推進

生成AIを活用した業務効率化の取り組みは、特定の病院にとどまらず、医療機関全体にとって意義ある挑戦である。本プロジェクトでは、単なる院内の効率化にとどまらず、他の医療機関、特に同様の課題を抱える施設への波及を視野に入れた活動を推進している。その一環として、病院内での活用方針を明文化した「生成AI活用基本方針」および現場職員が安心して利用できる「生成AIユーザー利用ガイドライン」を策定。IT管理リソースが限られる医療機関でも導入障壁を低減できるよう、実践的なドキュメントとして汎用性のある形で整備した。また、病院、当社、外資系クラウド企業の三者による取り組みとして、本活動の成果を関連学会にて共同発表し、生成AIの現場実装に向けた先進事例として広く発信することとしている。これにより、医療機関全体の業務効率化推進に貢献することを目指している。

POINT 3

トップの強い意思と協業企業との得意分野に応じた支援体制の確立

本プロジェクトはトップである病院長自らが職員に対し本プロジェクトの意義を伝え、職員が一丸となって取り組む体制を築けたことが大きな成功のポイントとなっている。また、机上の検討に留まらず、実際に現場に入り込んだ活動を通じて、現場のニーズを丁寧に掘り下げ、必要なドキュメントや不足する資材を具体的に可視化できた点も成功要因の一つである。さらに、病院長を含む病院・当社・外資クラウド企業の3者による定例会議を通じて、現場の課題をタイムリーに把握し、各社の得意分野を活かしたフォロー体制を構築。これにより、現場と経営層、技術支援側の三者が一体となって迅速かつ柔軟に対応できたことが、実効性の高いプロジェクト推進につながった。

AIを活用した創薬研究プロセスの加速化

AI導入を成功に導くためには、進め方における「やるべきこと」「避けるべきこと」を明確にすることが重要です。 現状の課題を解決しながら、競争優位性の獲得を目指した、データやデジタル技術を活用した施策について解説します。また、研究者向けのAI学習方法とその効果についても紹介します。

AIを活用した創薬研究プロセスの加速化

CMC製法開発のスピードと品質の向上に向けて、現状の主な課題、その根本原因の仮説、およびデータとAI技術を活用したソリューションの可能性について解説します。 さらに、プロセス開発や連続生産における2つのAI活用事例や、規制当局の最新動向にも触れ、技術導入と規制対応の両立についても紹介します。

AIを活用した創薬研究プロセスの加速化

探索研究プロセスの主な課題と、その課題が発生する原因仮説を構造化して解説します。そして、課題の解決に向けたデータとAI技術を活用した7つの最新事例についても紹介します。

AIを活用した創薬研究プロセスの加速化

AI技術は、創薬研究プロセスの付加価値の最大化、投下資本の適正化、およびリスク管理の強化への貢献が期待されています。 1章では、製薬企業におけるAI技術への投資動向が活発化している背景とその実態について解説します。

データマネタイゼーション事業立ち上げ経験者300名を対象に実施した定量調査に加え、20社以上へのインタビューとコンサルティング現場での経験を踏まえ、データマネタイゼーション事業の成功に向けたポイントを解説します。

~企業内の最後の暗黒大陸、調達購買業務の見える化を進める~

企業のDXが進むなか、調達購買業務のDX、なかでも購買取引に関するデータの収集・分析・活用は、ほとんどの企業ができていません。 なぜ調達購買業務のDXは進まないのでしょうか? 多くの企業の調達購買業務DXに関する現状と、共通する課題を掘り下げ、今後の調達購買業務DXの進め方について解説します。

事業化に向けたメタバースビジネスの検討に携わったことのある経験者500名への調査と、20名へのインタビューをもとに「事業化に失敗するメタバース13の特徴」を導出、事業化成功に向けたノウハウを解説します。

なぜ91%のサブスクは失敗するのか?

サブスク事業経験者500名への定量調査から判明した、「失敗するサブスク 17の特徴」について解説します。 コンサルティング現場での経験を踏まえ、サブスク事業の成功・失敗に関わるノウハウを「フォーティエンスの提言」として提示。

第45回医療情報学連合大会(第26回日本医療情報学会学術大会)

― 現場目線でのユースケース選定による効率化・品質向上の実践事例

![【連載寄稿】[キャリア解説]理学療法士、コンサルティングファームへ - 命と向き合い手にした、プロフェッショナルマインドを武器に](https://www.fortience.com/wp-content/uploads/2025/11/170167387_s-300x163.jpg)

~現状から探る成功のヒントと、最新事例・技術動向~

~生成AIの活用・導入を成功に導く条件とは~

ー 規制対応を超えた競争力強化のインプリケーション ー

日本薬学・生命科学会 Kickーoff Event / MEDISO 共催創薬セミナー

ローコード×AIで変わる要件定義──エンジニアと業務の新しい関係

~ビジネス価値の創出に必要な5つの機能とその事例~

すぐに役立つPDFの読み込みから、データモデルの初歩まで

第44回医療情報学連合大会・第25回日本医療情報学会学術大会

Python in ExcelとPower Queryで実現する効率的なデータ処理

データ統合に不可欠なIT部門の推進力

押さえるべきAIマネジメントフレームワークと小売企業におけるAIマネジメント導入事例

検討時に立ちはだかる「デバイス」「コスト」「ROI」の壁を乗り越えるために

Power Queryを活用した基本事項点検のススメ

成果を生むAIを導入するためには(特別編)

企業におけるChatGPT活用の最新ユースケース

ChatGPTの社会的インパクトと可能性

人工知能/大規模言語モデルの発展と社会への影響

デザインアプローチで導出する「DXに取り組むべき理由」

サステナブル企業が取り組んでいるSDGsテックの考察

DXを加速するデータドリブンカスタマージャーニー

Withコロナ/AfterコロナのDX・デジタル技術活用とは

成果を生むAIを導入するためには(後編)

成果を生むAIを導入するためには(前編)

変革に必要な真のデジタル技術活用とは